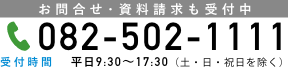

【臨床】ネフローゼ症候群

今日は、臨床栄養学から「ネフローゼ症候群」について勉強します。 ネフローゼ症候群とは、腎臓の病気の一つで、 尿に大量のたんぱく質が出る病気です。 通常、腎臓ではたんぱく質はろ過されませんが、 ネフローゼ症 ...

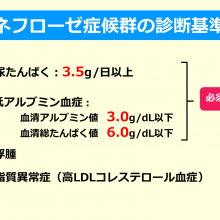

【人体】細胞小器官

今日は、人体の構造と機能から「細胞小器官」について勉強します。 細胞は、細胞膜に囲まれていて、その中には核と細胞質があります。 この細胞質部分には、細胞小器官と呼ばれるものが存在しています。 国家試験では、各細胞小器官とそ ...

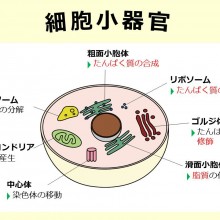

【食べ物】熱伝導

今回は、食べ物と健康から「熱伝導」について勉強します。 熱の伝わり方には、伝導伝熱、対流伝熱、放射(輻射)伝熱の3つがあります。 伝導伝熱 伝導伝熱では、物質から物質に熱が伝わっていきます。 ...

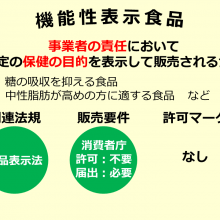

【食べ物】機能性表示食品

今回は、食べ物と健康から「機能性表示食品」について勉強します。 機能性表示食品は、保健機能食品の1つとして位置づけられています。 保健の目的の表示 機能性表示食品は、事業者の責任において、特定の保健の目 ...

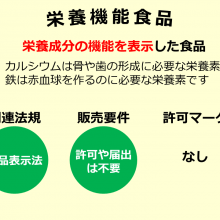

【食べ物】栄養機能食品

今回は、食べ物と健康から「栄養機能食品」について勉強します。 栄養機能食品は、保健機能食品の1つとして位置づけられています。 栄養成分の機能を表示 栄養機能食品は、その食品に含まれる栄養成分の機能を表示 ...

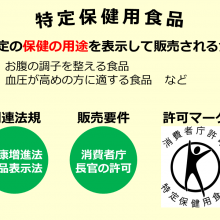

【食べ物】特定保健用食品

食べ物と健康から「特定保健用食品」について勉強します。 特定保健用食品は、特別用途食品でもあり、保健機能食品でもあるという特殊な立ち位置となっています。 保健の用途の表示 特定保健用食品は、特定の保健の ...

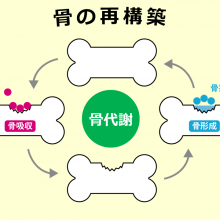

【人体】骨

今回は、人体の構造と機能から「骨」について勉強します。 国家試験では、骨の構造や代謝変化について出題されますので、しっかり整理しておきましょう。 無機質成分と有機質成分の違い 骨といえばカルシウムですが、骨はカルシウムのみ ...

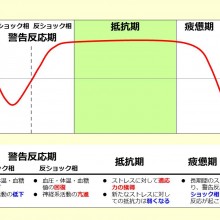

【応用】ストレス応答

今日は、応用栄養学の「ストレス応答」について勉強していきます。 現代社会において“ストレス”はつきもの。 身体的(病気、ケガ)、生物学的(過重労働、睡眠不足)、心理的(不安、トラブル)などが原因となります。 こういったスト ...

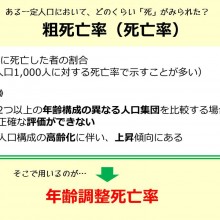

【社会】粗死亡率と年齢調整死亡率

今回は、社会・環境と健康から「粗死亡率と年齢調整死亡率」について勉強します。 まずは、「粗死亡率」からですが、単純に「死亡率」と呼ばれることもあります。 粗死亡率とは、ある一定人口において、どのくらい「死」が ...

【臨床】食事療法の基本

本日は、臨床栄養学の「食事療法の基本」をお伝えします。 臨床栄養学では、ある患者に対する栄養管理として エネルギー、たんぱく質等の摂取量を問う問題が出題されます。 基本を理解できていれば、応用が効きやすいです。 確認しましょ ...